Es gibt TV-Momente, die riechen nach kaltem Rauch, Altbier und ehrlicher Haut.

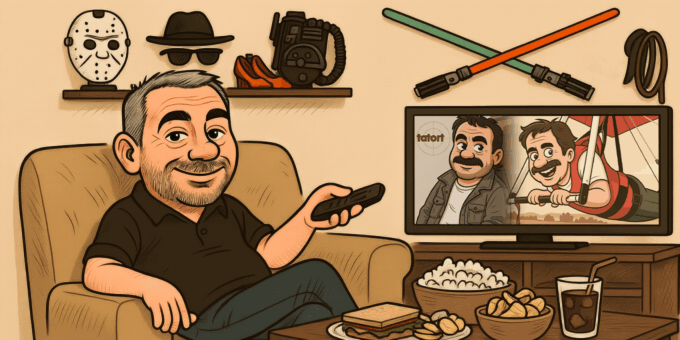

Der Fall Schimanski (WDR, 1991) ist einer davon – und zwar der letzte. Der finale Auftritt von Götz George als Duisburger Kultkommissar, der sich mit einem Flugdrachen und einem lauten „Scheiße!“ aus der Geschichte verabschiedet.

Ein epischer Abgang. Bis heute dürfte Schimanski der Kult-Kommissar im deutschen Fernsehen sein.

Ein letzter Rundumschlag

Zur Einordnung: Nach 29 Folgen Tatort: Schimanski war klar – das kann kein gewöhnlicher Abschied werden. Also bekam Schimi noch einmal alles, was ihn ausmachte: Schweiß, Schrammen, Frauen, Action, Verrat – und diese eigensinnige Mischung aus Trotz und Zärtlichkeit, die Götz George zu einer Kategorie für sich machte.

Der Plot? Korruption auf höchster Ebene, Politik, die mit organisiertem Verbrechen gemeinsame Sache macht, ein Liebesabenteuer, das schiefgeht, und ein Ermittler, der am Ende wieder selbst auf der Anklagebank sitzt.

Aber das ist nur die Bühne. Die eigentliche Handlung spielt zwischen den Zeilen – dort, wo ein Mann merkt, dass er im falschen System richtig geblieben ist.

Schweiß statt Hochglanz

Man könnte meinen, der Film sei nur ein weiteres Stück Fernsehgeschichte aus der Zeit, als Männer noch M65-Field-Jackets trugen, ohne dafür ironisch zu zwinkern.

Doch Der Fall Schimanski ist mehr: eine Selbstbefragung über das, was Fernsehen einmal war – roh, politisch, laut, manchmal peinlich, aber immer mit Rückgrat.

Götz George spielt nicht – er arbeitet. Jede Bewegung, jeder Fluch sitzt, als wüsste er: Das ist der letzte Tanz.

Und als er am Ende wirklich abhebt – mit einem Drachen über dem Duisburger Hafen – fliegt er nicht davon, er fliegt nach Hause.

Und während Bonnie Tyler „Against the Wind“ intoniert – ausgerechnet ein Dieter-Bohlen-Song (!) – begreift man:

Ja, auch ein Bohlen-Titel kann treffen, wenn der Wind aus der richtigen Richtung weht.

Körper statt Choreografie

Was man leicht vergisst: Schimanskis physische Präsenz war keine Filmillusion.

George war berüchtigt dafür, seine Stunts selbst zu machen – oft zum Entsetzen der Crew.

Mit seinem langjährigen Stunt-Double Ernst Reimann besprach er jede Szene akribisch, feilte an Bewegungsabläufen, prüfte Risiken.

Und dann sprang er trotzdem selbst.

Reimann erinnert sich:

„Götz war damals bereits 60 Jahre alt, wollte aber unbedingt selber springen. Ich durfte nur die Probesprünge für die Kamera machen.“

Gemeint ist der legendäre Sprung aus acht Metern Höhe ins Duisburger Hafenbecken – keine optische Täuschung, kein Schnitttrick.

Auch Prügelszenen oder Fahrten auf Motorhauben übernahm George persönlich.

Er war ein Schauspieler, der seinen Körper wie ein Argument einsetzte.

Diese Körperlichkeit war kein Zufall. Schon in den Karl-May-Filmen der 60er hatte sich George seine „Grundausbildung“ geholt, wie er später sagte:

„Das war meine Jugend, die Grundausbildung. Das Arbeiten mit jugoslawischen Kaskadeuren, mit Kutschen und Pferden. Die Schulung meiner Körperlichkeit: So musst du springen, dich so abrollen, dich so bewegen. Herrlich. Ganz entscheidende Erlebnisse.“

Und als ihn ein Journalist Jahre später fragte, ob es Spaß mache, mit 62 noch mit einem Köpper ins Duisburger Hafenbecken zu springen, antwortete George trocken:

„Die Angst ist der Regulator. Deswegen habe ich das immer präzise ausgemessen. Es lohnt sich. Wenn da vierzig Mann am Set klatschen – hallo! Dann bist du der King.“

Man glaubt ihm jedes Wort.

Scheiße, ja – aber schön

Das Tragische daran ist nicht, dass Schimanski geht.

Das Tragische ist, dass mit ihm eine Art von Fernsehfigur verschwindet, die noch Mensch sein durfte, bevor sie Marke wurde.

Ein Kommissar, der Fehler machte, fluchte, zweifelte – und trotzdem kämpfte.

Und ja, wenn er da oben hängt, brüllend über den Hochöfen, dann haben sogar gestandene Rüpel Pippi in den Augen.

Weil man ahnt, dass dieser Abflug endgültig ist.

Oder besser gesagt: endgültig scheint.

Denn 1997 kehrte Götz George tatsächlich zurück – nicht als Tatort-Ermittler, sondern als Titelheld seiner eigenen Reihe Schimanski.

Ein ehemaliger Tatort-Kommissar, der sein eigenes Serienuniversum bekam – das hat es davor und danach nie wieder gegeben.

Aber dazu kommen wir noch.

Kleine Gags, große Geschichte

Der Fall Schimanski ist auch ein Geschenk an jene, die genau hinschauen und die Fans des Kult-Kommissars aus dem Pott.

Denn die Macher erlaubten sich gleich mehrere augenzwinkernde Momente, die für einen Tatort fast subversiv wirken.

So taucht Jochen Senf als saarländischer Kommissar Max Palu auf – ein seltener Crossover-Moment zwischen zwei Tatort-Welten – lange bevor Ballauf und Schenk gemeinsam mit den Leipziger Kollegen ermittelten.

Schimanskis Vorgänger Haferkamp (Hansjörg Felmy) bekommt ebenfalls eine kleine posthume Ehrenrunde:

Bei der Wohnungsdurchsuchung bei Schimi stößt Thanner auf ein Buch und meint „Das hat Dir doch damals der Haferkamp geschenkt“. Darin liegt ein Schimanski untergeschobenes Geldbündel.

Hänschen (Chiem van Houweninge) bekommt endlich einen Nachnamen. Er spricht ihn einmal aus – ein niederländischer Zungenbrecher, so unpraktisch, dass man versteht, warum es beim Vornamen blieb.

Dass Schimanski am Ende mehrfach laut „Scheiße“ schreit, war übrigens nicht nur Drehbuch, sondern fast Kommentar zur eigenen Medienwahrnehmung.

Denn kaum ein Kommissar wurde je so sehr über seine Fäkalsprache definiert – und verabschiedete sich dann genau damit.

Fernsehpoesie, Ruhrpott-Edition.

Nachspiel im Revier

Nach Schimanskis Abflug übernahm im Mai 1992 das neue WDR-Team um Kommissar Flemming (Martin Lüttge) den Tatort-Dienst in Düsseldorf – bewusst anders, nüchterner, bürgerlicher.

Und aus dieser Linie entwickelte sich bald eine weitere Personalie: Max Ballauf, gespielt von Klaus J. Behrendt, der zunächst dort ermittelte – und seit 1997 (gemeinsam mit Dietmar Bär als Freddy Schenk) in Köln Dienst tut.

Fun Fact für Fernseharcheologen:

Dietmar Bär war schon 1984 im Schimanski-Tatort „Zweierlei Blut“ zu sehen – damals allerdings nicht als Kommissar, sondern als Hooligan.

„Der Fall Schimanski“ – aktuell bei ARD Plus (über Amazon Prime Video)

Ein Stück Ruhrpott-Mythos in 88 Minuten.

Und ein Beweis, dass Fernsehgeschichte manchmal mit einem Fluch endet –

und trotzdem Gnade findet.

Nachbemerkung

Ich habe den Film neulich wieder gesehen, spätabends, als die Stadt schon still war.

Und irgendwo zwischen Bonnie Tyler und dem fahlen Licht über dem Hafen dachte ich:

Vielleicht war Schimanski nie wirklich weg. Vielleicht hat er nur eine andere Dienststelle gefunden – irgendwo zwischen Erinnerung und Haltung.

Und genau da, zwischen Wut und Würde, weht er noch immer – gegen den Wind.